|

|

|

|

|

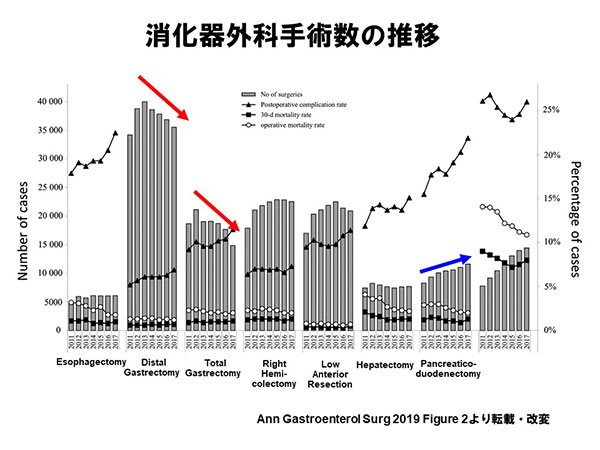

2020年は子年、干支は庚子(かのえ・ね)で、「庚」とは結実の後に転身することを、「子」は生命のスタートで繁殖や発展を意味し、2020年は、変化が生まれる状態、新たな芽吹きと繁栄の始まりで、全く新しいことにチャレンジすると上手くいく、大吉の年になると言われています。しかしながら、現実には今年に入り新型コロナウイルス(COVID-19)が世界中に非常に大きな影を投げかけ世界中が暗く萎縮しています。今回は、新たに心臓血管外科に秦 広樹教授を迎え(図1)、また13年前に一緒に働いてくれた九州大学の池上君が慈恵医大外科の教授に決まるなど嬉しい話題があり、チャンスの年である庚子の2020年にふさわしい話題を探してみました。 徳島県の現状を鑑みるに、県の人口推移は、2000年の82万人から2020年72万人、そして2045年には53万と大幅な減少が予測されています。同時に、高齢化率も2005年24%だったものが2045年は42%と大きく上昇すると推測されています。過疎地域における「外科」の減少と高齢化に関して、国際医療福祉大学の高橋泰先生は次のように指摘しています(令和元年7月 全日病ニュース)。「まず外科医全体総数では1996年2万6,070人、2016年2万4,073人、内訳を見ると男性は2万5,442人から2 万1,982人と3,460人の減少、女性は628人から2,091人と1,463人の増加となっており、男性の減少分を女性の増加分がカバーし切れていない状況がある。これに医師の大都市志向が重なった結果、2016年の大都市では30〜40代の男性外科医と女性外科医が多く、過疎地域では50代男性外科医が多いという現象が生まれ、また2016〜2026年では大都市は外科医の増加が期待でき、若手医師が加わることにより、外科医の年齢構成も2016年と大きく変わらないと予測される。一方、過疎地は若手外科医が増えず、外科医の大幅な減少と更なる高齢化の進行により、現在の主力である50代医師が60代になっても主力となって外科を運営せざるを得ない状況が予想でき、実際、地域によってはこの事態が既に起きている。」まさに徳島県の実情を言い当てていると思います。 全国の消化器外科系の手術件数をNCDデータからみると(図2)、胃切除や胃全摘は全国的にも減少しており、他の手術も膵頭十二指腸切除が増加している以外は他の手術もほぼ同じか若干の減少にあります。手術件数の推移の地域偏があると考え、徳島県の状況を調べてみると、胃癌の手術(2007年ピーク474例→2018年298例、37%減)と肝癌の手術(肝癌2007年162例→2018年95例、41%減)の減少が特に大きく、結腸・直腸癌の手術(2011年ピーク783例→2018年735例)でも減少が見て取れます。特に大腸癌は全国的には図2の2つの術式を含む手術総数は依然増加している(2012年105,201例→2017年117,194例、11.4%増)にもかかわらず徳島県では既に減少に入っているわけです。 このような状況のなか、日本外科学会の森正樹理事長は、「外科は厳しいイメージがあり、若手医師が選ばなくなりつつあり、現在、都会で1カ月待ちの手術が10年後は2〜3カ月待ちとなり、地方では手術できなくなる可能性すらある」と警鐘を鳴らし、外科学会も医師不足・偏在をイノベーションで補うために真剣に“遠隔手術”を実現化するべく動きだしています。まさに、名医のいる病院まで患者が赴いたり、病院を集約したりしないと人材を確保しづらいといった制約を打ち破るDisruption(創造的破壊)の一つが手術支援ロボットの普及とIT(情報通信技術)の進展を利用した“遠隔手術”というわけです。過疎地や離島の病院に手術ロボットを導入し、現場の外科医(専攻医クラスではなく専門医)が手術室にあるコンソールを操って基本的な手術を行い、都市部の病院にある別のコンソールと5G回線でつなぎ、難しい部分は操作主体を切り替えて上級医に手術してもらう。これにより最低3〜4人で実施してきた手術を、現場と都市病院にそれぞれ1人ずつの計2人で対応できます。手術支援ロボットを用いれば、都市部基幹病院のベテラン外科医から指導を受け、部分的に交代してもらえます。難しい局面、困った局面に誰かと一緒に対応できるという安心感が生まれ自信にもつながります。“遠隔手術”システムを構築すれば、患者にとっても大都市に行かなくても難しい手術にも対応してもらえるというメリットがあると同時に、若手の医師が地方に行きたがらない大きな理由である指導体制や症例数が十分ではなく、手術の腕が磨けないことの解決にもつながると考えられます。外科学会の構想では、手術支援ロボットはDa Vinciではなく国産メーカーの手術支援ロボットで、組織としてはアカデミア(日本外科学会、日本内視鏡外科学会、日本ロボット外科学会)、行政(総務省、厚生労働省、経済産業省)、手術支援ロボットの企業(川崎重工とシスメックスが共同出資している(株)メディカロイド、東京医科歯科大学が中心となっている(株)リバーフィールドなど)と、通信分野の国立情報学研究所などが担当するとういう計画です。この外科学会主導の“遠隔手術”計画は、行政が加わっていることとオールジャパン体制で新たなシステムを構築するために実現性が高いと考えられます。今後、対象疾患やステージ、禁忌、トラブル対応法、必要な通信環境、遠隔で支援する医師や現場にいる医師の要件など遠隔手術のガイドラインも並行して作成し、将来的には、基本的に2次医療圏単位に1カ所、“遠隔手術”の拠点があれば、崩壊しつつある地域医療を守ることができるのではと考えられています。 皆さんもご存じの通り、外科手術が急速に発展したのは19世紀前半で、華岡青洲が1804年、世界初とされる全身麻酔の手術に成功してから約200年あまり、ロボット技術やITの急速な進歩により、高度な医療技術が一気に広がる新たな時代になっています。Da Vinciの源流は1987年、米スタンフォード大の研究機関のDr.フィリップ・グリーンと、米国陸軍の外科医ジョン・バワーソックスが戦場で負傷した兵士を医師が遠隔で迅速に治療するための遠隔手術システムを構築し、これがDa Vinciの原型となっています。2001年には、ニューヨークにいる外科医チームが、遠隔操作のロボット(Zeus)を使って6,000キロメートル以上離れたフランスのストラスブールの68歳の女性の胆嚢を摘出したことが大きく報じられました。それから20年の時を重ね、“遠隔手術”が、現実に崩壊しつつある外科地域医療の救世主となろうとしているわけです。まさに過疎地域になりつつある(なっている?)地方都市の我々も“遠隔手術”を含め、革新的なイノベーションにより新たなDisruptionを目指す必要があると思いますし、是非ともONE TEAM (ワンチーム)の力でこれを成し遂げようではありませんか。ONE TEAMの神髄は、ラグビー日本代表のチームドクター、高森草平さんによると、「それぞれがプロに徹して決して “仲よしこよし” ではなく一定の距離感を持ち、時に “ギスギス” した感じもあるなかで、選手、コーチ、メディカル、フィジカル、マネージメント、通訳…それぞれの部門の『プロ』が本音と本音でぶつかり合い高め合った「ワンチーム」でした。」とのことです。 “Young surgeons, the scholars may surpass the master!” 『出藍之誉』

図1 徳島外科医会(術後管理研究会)で秦 広樹教授と副島雄二教授(信州大学)を囲んで

図2 NCDによる消化器外科手術の推移 |

|